SPELÄOTHEME

Das Besondere und Schöne an vielen Höhlen ist deren einzigartiger Sinterschmuck. Der Überbegriff für sämtliche mineralischen Bildungen aus wässrigen Lösungen, die in Höhlen entstehen, ist Höhlensinter oder Speläotheme. Darunter fallen Tropfsteine, grobkristalline Drusen, Bergmilch aber auch nicht-karbonatische Bildungen wie Überzüge aus Eisen- oder Manganoxid oder Gips. Insgesamt sind weltweit aus Höhlen über 200 verschiedene Minerale bekannt, von denen das häufigste Kalzit, trigonal kristallisiertes Kalziumkarbonat (CaCO3), ist, von dem hier im wesentlichen die Rede ist. Die wichtigsten Sinterformen im Überblick:

Sinterröhrchen

Sinterröhrchen sind einem Strohhalm ähnliche Gebilde, die von der Decke vertikal nach unten wachsen. Ihr hohler Durchmesser von 4-6 mm entspricht dem eines Wassertropfens. Sinterröhrchen sind filigran, wachsen lokal relativ schnell und können im Extremfall mehrere Meter lang werden.

Stalaktiten

Deckenzapfen, die sich häufig aus einem Sinterröhrchen entwickeln und deren Wachstum sowohl in vertikaler Richtung nach unten, als auch in seitlicher Richtung durch Ablagerung von Kalzit vom außen herunterrinnenden Tropfwasser erfolgt. Im Querschnitt zeigen Stalaktite eng gescharte Wachstumslagen, ähnlich Baumringen, die sich um einen zentralen Zufuhrkanal legen.

Stalagmiten

Bodenzapfen, die sich unter einem Sinterröhrchen oder einem Stalaktiten bilden, d.h. das Tropfwasser, das auf der Spitze des Stalagmiten auftrifft, hat meist schon einen Teil seiner gelösten Stoffe abgegeben. Stalagmiten wachsen meist vertikal nach oben, können aber auch ein beträchtliches Dickenwachstum aufweisen.

Stalagnaten

Wachsen Stalaktite und Stalagmite zusammen, so entsteht eine durchgehende Sintersäule, ein Stalagnat, dessen Wachstum ab diesem Zeitpunkt ausschließlich in die Breite erfolgt.

Excentriques / Heliktiten

Gewundene, oft korkenzieherartige Formen, die scheinbar unbeeinflusst von der Gravitation wachsen. Im Unterschied zu Sinterröhrchen fehlt ihnen oft ein Zentralkanal. Die Bildungsweise der Excentriques ist ganz offensichtlich uneinheitlich. Kapillareffekte verstärkt durch einseitige Verdunstung an bewetterten Stellen dürften aber eine wichtige Rolle spielen.

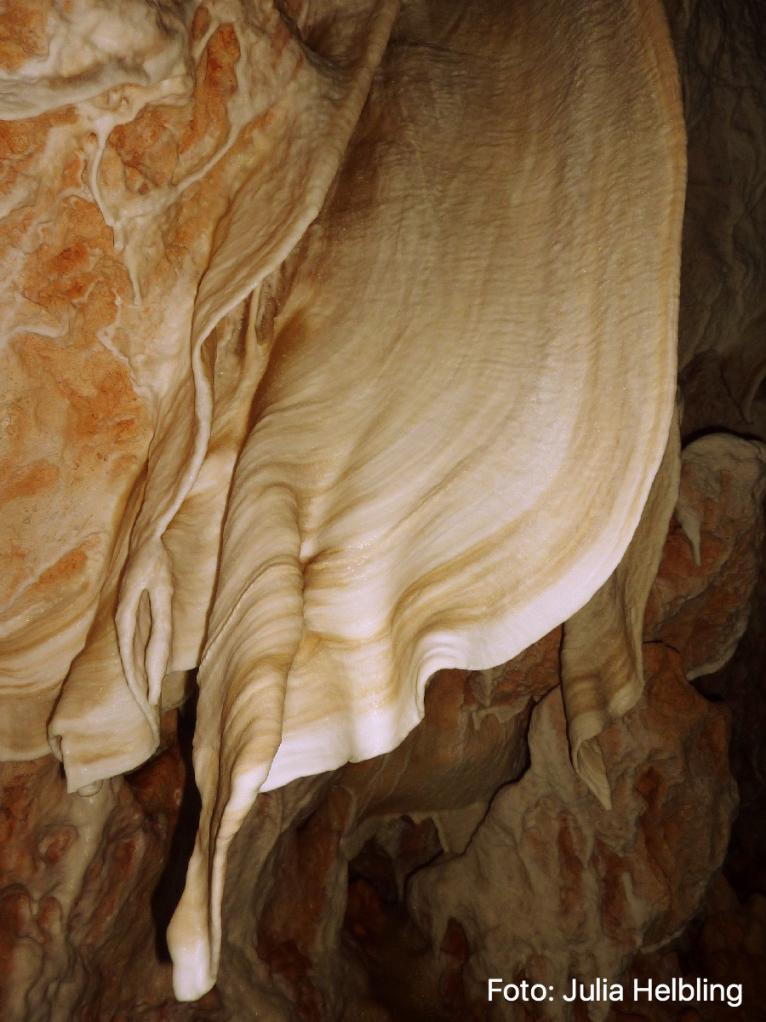

Sinterfahnen

Schmucke, dünne, oft durchscheinende Ablagerungen aus Kalzit, die nicht selten dem Faltenwurf eines Vorhangs ähneln und z.B. seitlich aus einem Stalaktiten herauswachsen. Sie entstehen durch linear abrinnendes Tropfwasser und zeigen oft einen charakteristischen feingeschichteten Aufbau.

Sinterbecken

Scheidet sich aus stehenden Gewässern in Höhlen Karbonat ab, so entstehen verschiedenartige Formen, die zum einen seitlich an der Wasseroberfläche bzw. knapp darunter vom Beckenrand Richtung Beckenzentrum wachsen und zum anderen den Boden von Höhlenseen auskleiden. Solche Sinterbecken sind je nach Lokalität z.T. nur episodisch wasserführend.

Kugel-, Knöpfchen-, Perlensinter

Kleinere Sinterformen, die, wie die Namen nahe legen, Ähnlichkeiten mit Perlen usw. aufweisen, deren Durchmesser typischerweise einen halben Zentimeter kaum übersteigt. Sie sind häufig an bewetterten Stellen und zeigen z.T. auch die Windrichtung an, unter der sie entstanden sind. Sie finden sich aber auch recht häufig eingangsnah, z.B. in Halbhöhlen.

Sinterperlen

Diese, aus konzentrischen Lagen aufgebauten, kugeligen Gebilde entstehen nur dort, wo Tropf- oder Spritzwasser eine ständige Umlagerung dieser Partikel bei langsam ablaufendem Weiterwachstum bewirkt. Unterbleibt die Zufuhr von oben bzw. ändert sich der Grad der Übersättigung in diesen kleinen Wasserbecken, dann sintern Höhlenperlen am Untergrund an.

Grobkristalline Sinter

In machen Höhlen trifft man auf Kalzitkristalle, die mehrere Millimeter bis lokal Dezimeter groß sein können. Solche drusige Kristalle bilden sich charakteristischerweise nur unter phreatischen (d.h. wassererfüllten) Bedingungen bzw. können auf einen hydrothermalen Ursprung (d.h. Bergwässer, die höher temperiert sind als das Umgebungsgestein) eines Höhlensystems hindeuten.

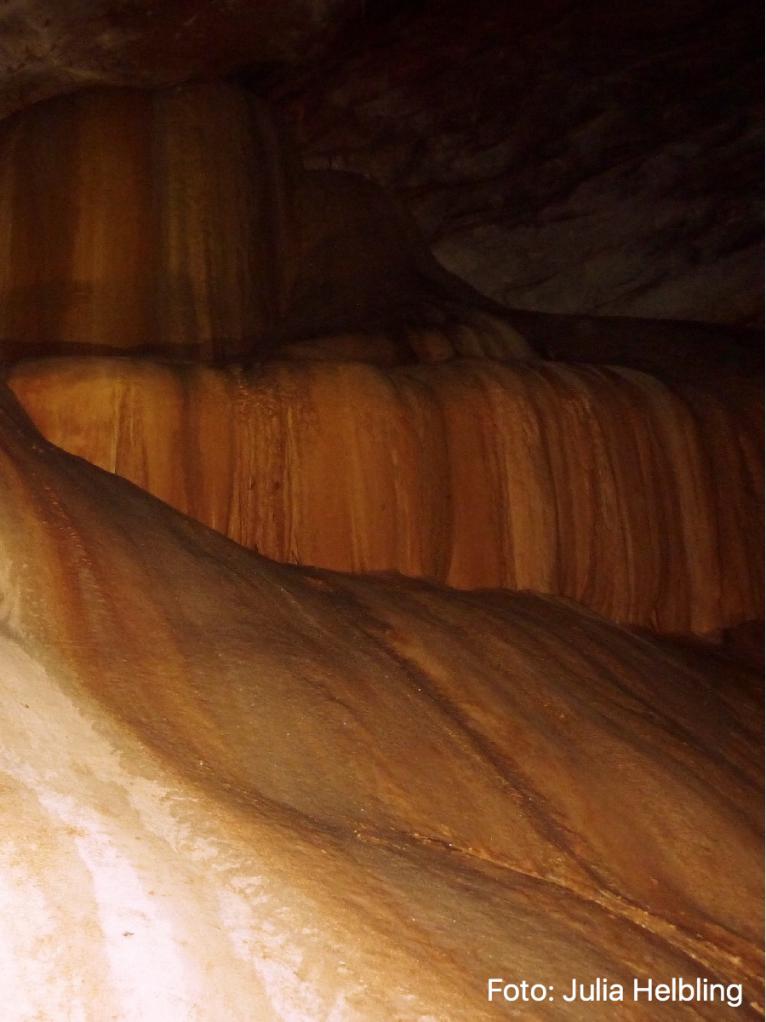

Boden- und Wandsinter (Sinterdecken)

Die im internationalen Sprachgebrauch als „flowstone(s)“ bekannten Speläotheme stellen volumenmäßig die wichtigsten Formen überhaupt dar. Die Wasserzufuhr erfolgt nicht punktförmig wie bei Stalagmiten, sondern das Tropfwasser tritt z.B. entlang einer Kluft oder flächig aus dem Gestein aus und trifft (oft aus großer Höhe) unregelmäßig auf und führt so zu einer tafelförmigen Sinterbildung. Wandsinter können randlich an Kanten in Stalaktit-Reihen übergehen, mehrere Meter mächtig werden und mit Sedimenten (z.B. Lehm) wechsellagern.

Bergmilch (Mondmilch)

Im Volksmund auch als „Nix“ bekannt, unterscheidet sich diese Bildung von kristallinem Tropfstein-Kalzit durch seinen sehr hohen Wassergehalt, der bis zu 90 Gewichtprozente betragen kann. Die einzelnen, extrem dünnen Kristalle (meist handelt es sich ebenfalls um Kalzit) sind so winzig, dass sie nur unter einem Elektronenmikroskop sichtbar gemacht werden können. Bei der Bildung der charakteristisch weißen und pastenförmigen Bergmilch dürften Mikroorganismen (Bakterien) eine wichtige Rolle spielen.

_autor.jpg)